教育コーチのGです。

遅ればせながら、

新年明けましておめでとうございます。

ブログ読者のみなさま、

本年も教育コーチング日記・教育コーチブログを

御贔屓にお願いいたします。

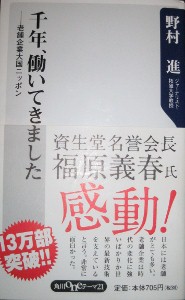

新年最初の書評は、

「千年、働いてきました 老舗企業大国ニッポン」著者:野村進

です。

著者の野村さんは、アジア太平洋地域を拠点に、

数々のノンフィクション作品を世に送り出してきた方です。

さて、この本の出だしは、

【世界最古の会社はどこにあるのだろうか?】

です。

イギリス?フランス?ドイツ?

いえいえ、

【実はここ日本にある】んです。

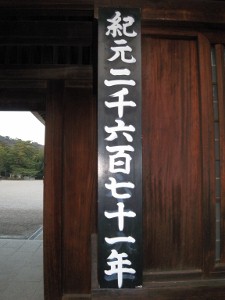

この会社の創業は、

大正?明治?江戸時代?

それとも室町?鎌倉?もしかして、平安時代?

いえいえ、

【答えは、西暦578年、時代で言えば、なんと飛鳥時代】

大阪の金剛組という建築会社です。

日本にはほかにも、

創業して1300年になろうかという旅館、

1200年以上の京都の和菓子屋、

などをはじめ、創業1000年を超える会社がある。

創業100年以上の老舗に至っては、

10万以上あると推定されているそうです。

アジアだけでなく、

【こんなに老舗がある国は、ヨーロッパにもない】

そして、著者が老舗を尋ね歩き、

代表(大旦那)たちへの取材により判明した、

【つぶれない会社の持続力の源】

が徐々に明らかにされていきます。

それでは最後に、ポイントとなる部分を引用し書評を終えます。

【「職人のアジア」と「商人のアジア」には、さらに「削る文化」と「重ねる文化」の違いも加味される。】

【彼らの醸し出す説得力は、実践に裏打ちされているからだけではない。核心にあるのは、生きとし生けるものへの「敬意」、これだったのである。】

【日本の商都・大阪には、「息子は選べないが、婿は選べる」という言い習わしがある。】

【「長生き、元気で若く、女性に支持がある。この三つにマッチする商品は、絶対売れるんですよ。】

【「千三百年前に法隆寺を建てた飛鳥の工人の技術に私らは追いつけないんでっせ」(西岡常一)】